ゲーム機、スマホの普及で大人から子どもまで、簡単にゲームができる時代となりました。

ゲーム内で知らない人と交流ができます。交流のツールです。

ゲームに関しては、不登校に関係なく各家庭で考えかたが違います。

ルールを決めている場合もあるでしょう。

また、電子機器への依存を断ち切ることが不登校からの克服となるという考えかたもありますよね。

そら

そらこの記事では、不登校の子どもとゲームについて書きます。

あくまで、我が家の体験談、私が思っていることを書きます。

(賛否両論あると思いますが、我が家はゲームを制限していません。理由もこれから書きます。)

ゲームをするから昼夜逆転して不登校になる?

コロナ禍の影響でゲーム依存になった子もいて、話題となりました。

そういう子もいる。この場合、「ゲーム=悪影響」となります。

当サイトで募集した体験談の中に、ゲームに没頭して不登校となって、やめて復学した話があります。

でも、不登校やひきこもっている子がゲームに依存するのは、その逆も多いんですね。

不安や罪悪感、現実逃避から、ネットやゲームをする。

部屋にひきこもっていたら孤独です。

不登校になったから、ネットやゲームの世界に交流、居場所を求めるんです。

そこまで制限したら、さらに心が壊れてしまうこともあります。

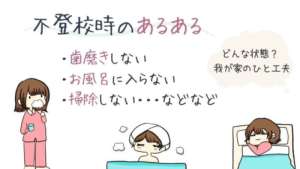

娘は、不登校になり始めた頃、みんなが授業を受けている時間はゲームをしませんでした。

ただでさえ、学校に行っていないことに罪悪感がある。

その時間にゲームをするのはいけないこと。みんなが帰宅する時間までインしないようにしていました。

リングフィットで運動だけはしてほしいと思った。

担任が体育の授業の代わりだと思ってやってみたらと言ってくださり、それからリングフィットだけはしていました。

確かにコロナで休校になってから、ゲームを楽しむ時間が長くなりました。

それでも、本当に心の状態がおちている時はゲームもできません。

何もやる気が出ない。下を向いて泣いてばかりいました。

こういう居場所があったらいいですね

講演をされた不登校経験者の方がゲーム行動症(障害)かは重要な論点。「空白ができちゃうといいこと考えないんですよ。学校に行きたいけど行けないとか、このままだったらどうなるのかとか。極端な話、死んででしまいたいという気持ちも浮かびあがったりする中で、ゲームをしていると一瞬忘れられる。」 https://t.co/e9K6ijOrBc pic.twitter.com/LK17GeNcpB

— 井出草平 Sohei IDE (@Sohei_IDE) August 19, 2022

つまり言いたいことは、子どもがインターネットやゲームをすることは、学校の勉強をすることの反対を意味するのではなく、むしろ連続するものではないか、知的欲求がしっかりとあることを示しているのではないかということです。#不登校でも学べる

— おおたとしまさ (@toshimasaota) October 6, 2022

ゲームに依存することへの心配

そら

そらゲーム三昧。これでいいんだろうか?

居場所となっているんだとわかっていても、親の気持ちは揺れ動きます。心配になるんですよね。

課金のためにお金やカードを盗んだりする話を聞いたこともあります。

ゲーム障害となれば治療も必要で、入院した子もいて、やっぱり依存は怖いです。

そら

そら医師にも、ゲームはやってる?どれぐらいやってる?と聞かれました。

1つのポイントとなります。

ゲーム障害の基準

そら

そらチェックすれば、いくつかあてはまりますね。

日常生活に支障が出る。ゲーム障害になった可能性もあります。

ゲーム脳という言葉もあります

それに、視力の低下や姿勢の悪さも心配です。

実際、近視や乱視もあるし猫背になりました。慢性的な運動不足です。

でも、心の休息も大事だから。ゲームをするのにも意味があるんです。

身体を動かすゲームや、外に出るポケモンGOなどは良い効果があります

親子で一緒にゲームをすること

落ち込んでいて元気がない娘と一緒に遊んだ時期があります。

不安を忘れられる。それは私も同じでした。

一緒にやれば、娘の罪悪感がなくなるかもしれないと思いました。

それと、共通の話題、とにかく会話がしたかったんですね。

気持ちによりそうのは楽しいことの方が楽なんです。

娘の推し(ゲームキャラ)を知りました。ついでに私の推しもできました(^^;)

私がはまり、娘をガチで抜こうとしました。最高ランクに(笑)

不登校の段階で幼児退行している時期があります。

幼い頃を思い出しました。同じ目線で、ただ一緒に遊ぶ。

そういう時期も必要なんだと思いました。

ずっと前はWiiでマリオカート、カービィ、どうぶつの森を家族で一緒に楽しくやってました。

ゲームがきっかけで笑顔が増えたんだよね。

あつ森でたくさんの魚の名前を覚えました。

カービィで英語の単語も覚えた。ポケモンでカタカナも。

ゲームキャラで歴史人物ほとんど知ってる。歴女になりました。

ゲームは確かに学びにもなります。視覚優位な子は記憶に残りやすい。

ゲームから離れていくタイミング

ゲームも適度になんですよね。ただ、子どもにはそこが難しい。

自分がコントロールできるようになればいいんですがなかなかできない。

だから、熱中するだけして飽きたらやめる。ゲーム自体に疲れる。

他にやりたいことが見つかったら自然と離れていく。

娘の場合はそうでした。だんだんと隙間時間にやるだけになりました。

家を居心地よくしてはいけない。そんな言葉も聞きます。

安全な場所にすることは大切だと思っています。

そら

そら優先順位が自然に変わっていきました。

心が元気になっていったら、少しずつ計画性が出てくる。

レポートの締め切り、テスト前は自分で制限するようにもなりました。

もともと、ゲームが好きな子だったけど、不登校前でも成績は良い方でした。

テスト前はログインしないなど自分で管理していました。

心が回復すればコントロールできます。

勉強、将来の選択肢、前を向くきっかけになることもある

ゲームがきっかけで通信制高校のeスポーツコースに進学する子もいます。部活でeスポーツもあります。

娘の通信制高校、定期的にゲームの交流イベントがあります。

友達作りのきっかけとなっています。

「ゲーム=遊び」ではなくて、交流の方法、希望、将来の進路の1つの選択肢にもなるんです。

2022年4月開校の通信制高校です。どんどん増えています。

現実の世界でも居場所を見つけられるきっかけとなります。

上記記事より一部引用します。

「スタッフが本人と仲良くなる方法としてゲームはかなり有効。成功例のほぼすべてがゲームを使っています」と言う。会が運営する学習教室に通い、規則正しく生活するために、eスポーツは格好の手段となるのだという。

子どもの才能を引き出すゲームとして話題のマインクラフト

そら

そらマインクラフトは小学校高学年の頃、自分で作り上げる世界が楽しく夢中になっていました。

発達障がいの子どもにも向いているゲームだと言われていて、教育機関でも活用されています。

小学生の頃、スクラッチで簡単なゲームも作っていました。

プログラミングの勉強になります。

ゲームに夢中になった子の中には、作る側に回る子もいますよ。

娘は好きなゲームキャラクターのコスプレや武器を作って、学校の作品展で展示をしました。

車に乗せるのも大変な大きさ。全生徒の中で一番大きな作品だったと思います。

ずっと学校に行っていなかったのに、展示のために校舎に入った時は、私も先生方も驚きました。

とても精密につくりあげます。繊細さとこだわりが良い方に出るといいんですよね。

その後、キャラを飾るグッズ関係のハンドメイドを販売しています。

独特なセンスなのか、評価が高い。第三者に褒められることで自己肯定感も上がります。

そら

そらゲームが前を向くきっかけとなり、夢中になることで不安を忘れました。一番の不安障害の治療となりました。

まとめ

スマホ、ゲーム自体が悪影響ではなくて、やり方次第なんですよね。

自信や外の世界へと出ていくきっかけにもなります。

電車に乗れないし、人混みが怖い時期にアニメイトには行けたんですよね。

脱ひきこもりのきっかけになった。推しパワー強し!

今も適度に親子でやっています。飽きてはやめてですね(^^;)

そら

そら夕方登校の時、駐車場で待つ間、なんとなくゲームやってましたね。ただただ余計なことを考えたくないんです。

私の場合は、過去にゲーム攻略ブログを書いていました。

それ以上に得たこともあって、ギルマスをやり、仲間がたくさんいました。

当時は同居で介護もあり、気晴らしが必要でした。

ほんとに楽しかったです。生きるためには楽しみって必要なんです。

メンバーの中には何年後かに子どもが不登校となった人もいて、久しぶりに話したことも。励ましあってきました。

あれから何年も経ったけど、まだ仲間で、今でもブログを見てくれています。

だから、ゲームをする子どもたちの気持ちもわかる。

うちは、たまたまこうだったという体験談ですね。

【追記】

消えたいと言ってた頃、スプラトゥーン3をやるまでは生きてると言いました。

発売後、ディスコードでネッ友と会話しながら楽しんでいます。