学校以外での学習方法は調べるとたくさんあります。

そこで、実際に子どもたちに教えてきた立場の方の意見も参考に聞きたいと思いました。

そら

そらこの記事は、学校の先生・塾講師の経験のあるライターさんに執筆を依頼しました。

お子さんが不登校になってしまうと、不安に思うのが「学習面」だと思います。

今回は教員、塾講師をやっていた目線から、おすすめの学習方法について書いていきたいと思います。

実体験も書きつつ、丁寧に解説していこうと思いますので安心してくださいね。

勉強(学習)は後からでも取り戻せる

「学校に行けなくても、せめて勉強だけはしてほしい」と思う親御さんは多いです。

でも、勉強って意外と後からでも取り戻せるものだったりします。

たとえば、受験生の中には入学試験ギリギリまで部活に打ち込んで勉強していない人もいます。

しかし、部活を引退後、驚くほどの集中力で学力を伸ばし合格する人がいます。

逆に、親に勉強をするように強制されて 一生懸命勉強したのに学力があまり伸びない子もいます。

結局のところ、学習がしっかりと身につくかどうかは「本人のやる気」がすごく重要だったりします。

どれだけ長時間勉強をしても、本人にやる気がなければ あまり身につかないのです。

反対に、やる気があるなら 不登校などで勉強が遅れたとしても後から取り戻せたりするものです。

実際に、そこそこレベルの高い大学に合格した人がたくさんいます。

小学校時代は不登校だったけれど中学で勉強を頑張った結果、県内の名門校に合格した生徒ももちろんいます。

経験から、やはり「本人のやる気」というのがいかに大切かというのを改めて感じています。

親としては、どうしてもあせってしまうと思います。

その気持ちもよくわかりますが、まずはゆっくりとお子さんのペースに合わせつつやっていくのが大切だといえるでしょう。

塾・家庭教師・通信教育の選び方

選び方の前にタイミングについてお話ししたいと思います。

教員時代にすごく実感したことですが、不登校の理由はさまざまです。

友達関係が原因で不登校になる子もいれば、先生との関係で不登校になる子もいます。

教室に入ること、人と話すこと自体が苦しくなっている場合もあります。

精神的に不安定な子どもは、勉強に身が入らなくなってしまうことが多いです。

鉛筆を持つ元気さえない場合もあります。その時はしっかりと休ませましょう。

無理にやらせようとする。学校に行かない代わりの約束とする。

余計に追い込むと家庭内で荒れたり、家族関係が悪化することにもなりかねません。

子どもが自分から勉強しようとし始めた時は回復傾向にあります。

その時は子どもの希望をしっかりと聞きサポートをしましょう。

このとき、ポイントとなるのが、どんな勉強方法を選ぶかということです。

では、実際に経験から書いていきたいと思います。

学校の授業以外の学習方法は大きく分けて3つの方法があります。

塾に向いている子ども、集団塾と個人指導塾の違い

学校生活は難しいけれど塾や習い事には行ける子もいます。

学校と塾は、また違うんですね。同級生がいても行ける子もいます。

勉強の時間以外に休憩時間や授業後に友達同士で話をすることが多くあります。

そういった時間に友達と仲良くなることで、学校にも行きやすくなることが考えられます。

ただ、このパターンの逆も多いです。

いじめや交友関係が原因の場合は同級生と会うことを嫌がり、学校と同じように塾からも足が遠のきます。

みんなと同じペースは難しい。わからなくても聞けません。

集団で決まった日時だと、休みがちになっても振り替えが難しい。

せめて塾だけはと無理をさせることはすすめません。

そんな子には個人指導塾という選択肢もあります。

マンツーマン、少人数の静かな環境であれば通える子もいます。

子どものペースに合わせて無理なく通えて、時間なども柔軟に対応してもらえる塾だと続けやすいです。

当日キャンセルのこともあるでしょう。少しでも配慮がある塾を選んでください。

費用は少し高くなりますが、直接、丁寧に指導してもらえます。

性格も含めて、その子にあった指導方法、ペースで進めることができます。

わからないことも聞きやすく、褒めてもらえることで自己肯定感も高くなります。

塾の先生と学校の先生はタイプが違います。

私は両方で働いたことがあるのですが、塾の先生の方が子どもに寄り添ってくれやすく熱心です。

学校の先生との関係がうまくいかず、不登校になったのなら大人に対して警戒心を持っていることも考えられます。

そういった気持ちを解いていくためにも、いろんな塾の先生と交流をもつのは良いことだといえます。

心理カウンセラーと相談、適性検査をしたり、不登校児童の受け入れに積極的な塾も増えてきました。

塾にもそれぞれ特色があるので、まずは無料体験を試してみるといいでしょう。

家から出られない子には、オンライン塾もあります

オンラインのフリースクールも増えてきました。

お子さんが興味を持つテーマから学びやすくなっています。

家庭教師が向いている子ども

家から外に出るのは難しいけど、人と話すきっかけをもちたい。

通信教材を自己管理で進めることは難しい。そんな子どもには、家庭教師が向いているといえるでしょう。

歳が近い学生であれば友達感覚で話がしやすいですし、大学に行きたいなど目標に繋がることもあります。

逆に、歳の離れた人の方が安心できる場合もあります。

また、家庭教師のメリットは親が学習の様子を見られることです。

勉強が終わった後に家庭教師と話をすることもでき、学習面だけではなく、進路なども相談にのってもらえることが心強いですね。

塾であると、どうしても親が介入しづらい雰囲気があるでしょう。

ですが、家庭教師は親がフォローに入りやすいという良さがあります。

親子だけで家の中にいると息づまることもあります。第三者が入ると空気が変わります。

定期的に来てもらうことで、生活の時間にもメリハリができます。

勉強だけではない効果が望めるのが家庭教師です。

だからこそ、家庭教師の場合は相性がものすごく大切です。

できれば、過去に不登校の子どもを経験した方、理解のある方が望ましいですね。

選ぶ方法、もしもの時に交代が可能かどうかはしっかりと確認しましょう。

\無料でまとめて資料請求・オンライン対応もあり/

オンライン対応、不登校の子向けのコースもあります

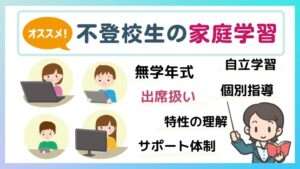

通信教育に向いている子ども

経済的にも負担が少なく、気軽に始めやすい学習方法が通信教材です。

コロナ禍でオンライン学習は一気に注目され、学校の授業と併用して採用している学校も多いです。

通信教育の良さは、なんといっても自宅で自分のペースで進められることです。

なので、もともと不登校の子どもには向いていますよ。

塾や家庭教師が難しい場合は、まずは通信教育から始めるとよいでしょう。

体調に合わせてマイペースに進められます。

5分からでもいいのです。少しずつ勉強時間を増やして習慣にしていきます。

うまくいけば、子どもが意欲的に勉強をしてくれるようになります。

言いかえると、自己管理がやはり必要ですね。やる気が求められます。

そのためには、少しでも興味を持ちやすい、サポートがある通信教材を選ぶことです。

最近の通信教育ではタブレットを使ってインターネット上で対戦をしたり、スタンプで応援できる教材もあります。

同じような学年、立場の子とチャットしながら学べるのは刺激になります。

現実で友達と話すのが嫌になってしまった子も、まずはネット上のつながりから始めてみると少し楽に感じるかもしれません。

アバターでゲーム感覚で進められる教材もありますよ。

出席扱いにできる「すらら」は学校、塾、適応教室でも利用されています。

この、「出席扱い認定制度」を利用するお子さんが年々増えてきています。

先生の間でも 知られるようになってきました。

書くことが苦手でも、タブレットなどのデジタル教材であればすんなりとできる子もいます。

その逆で紙やテキスト教材が向いている子もいます。

学校への復帰を視野に入れている場合、定期テスト対策になる紙学習もおすすめです。

昔ながらのポピーは教科書に丁寧にそった教材です。

学校は大勢のペースに合わせていますが、学校外では自分のペースで学習できます。

なので、効率的に学べて一気に追い上げることが可能です。

適応指導教室、フリースクール

自治体が主催している適応指導教室、教育支援センタ―などは無料で利用できます。

ただ、小学生から中学生まで一緒だったり、個人のペースに合わせるのは難しい面があります。

わからない点を聞いたり、利用するのもいいでしょう。

良い先生がいれば相談先として通うのも1つの方法です。

費用はかかりますが、フリースクールも増えてきています。

また、オンラインのネットフリースクールなら、ハードルも下がります。

まとめ|子どもに合った学習方法を見つけサポート

いかがだったでしょうか。学校の授業以外で勉強できる方法はたくさんありますね。

どの教材も継続してほしいので、子どもが少しでも「やる気」になるような工夫がされています。

学校の先生より、不登校の子どもたちの心理について詳しい塾の先生もいます。

理解してくれる人が家族以外でいることは、それだけでも子どもには心強いものです。

また、近年 無学年学習が注目されています。

学年にこだわらず、それぞれの子どもに合わせた勉強方法です。

さかのぼって勉強することもでき、不登校の子でもスムーズに始められます。

お子さんに合った方法を選ぶことで、前より勉強時間が大幅に増えたという声も聞きます。

視覚、聴覚、苦手や優位など、少しでもやりやすい方法を選んであげてください。

この子は勉強が苦手、嫌いだと決めつけず、その子が勉強しやすい方法がきっとあります。

勉強がわかるということは自信にもつながります。

自己肯定感を高めることはとても大きな一歩となります。

また、復学する際、中学、高校など、環境が変わる時にも次に繋がりやすくなります。

学習方法にも選択肢があるのだと伝えることは安心感に繋がります。

子どもに合った学び方があります。

まずは、お子さんと相談しつつ できそうなものを選んでいけるといいでしょう。

どうせやらないと思うのではなく、少し前を向き始めたら、その「やる気」を大切にし、お子さんのペースを見守りつつサポートしていきましょう。

多くの学習教材の体験談を紹介